「渋谷カカオプロジェクト」という冒険が始まる!育てて、味わう都市型カカオカルチャーの幕開け

渋谷という都心でカカオを栽培するという前代未聞のプロジェクトがスタートしました。2025年4月26日、渋谷区ふれあい植物センターにて開催された、「渋谷カカオプロジェクト」の記念すべきキックオフイベントの様子をお届けします。

by Naoko Asai

プロジェクト始動! 初めてのカカオ種まき体験

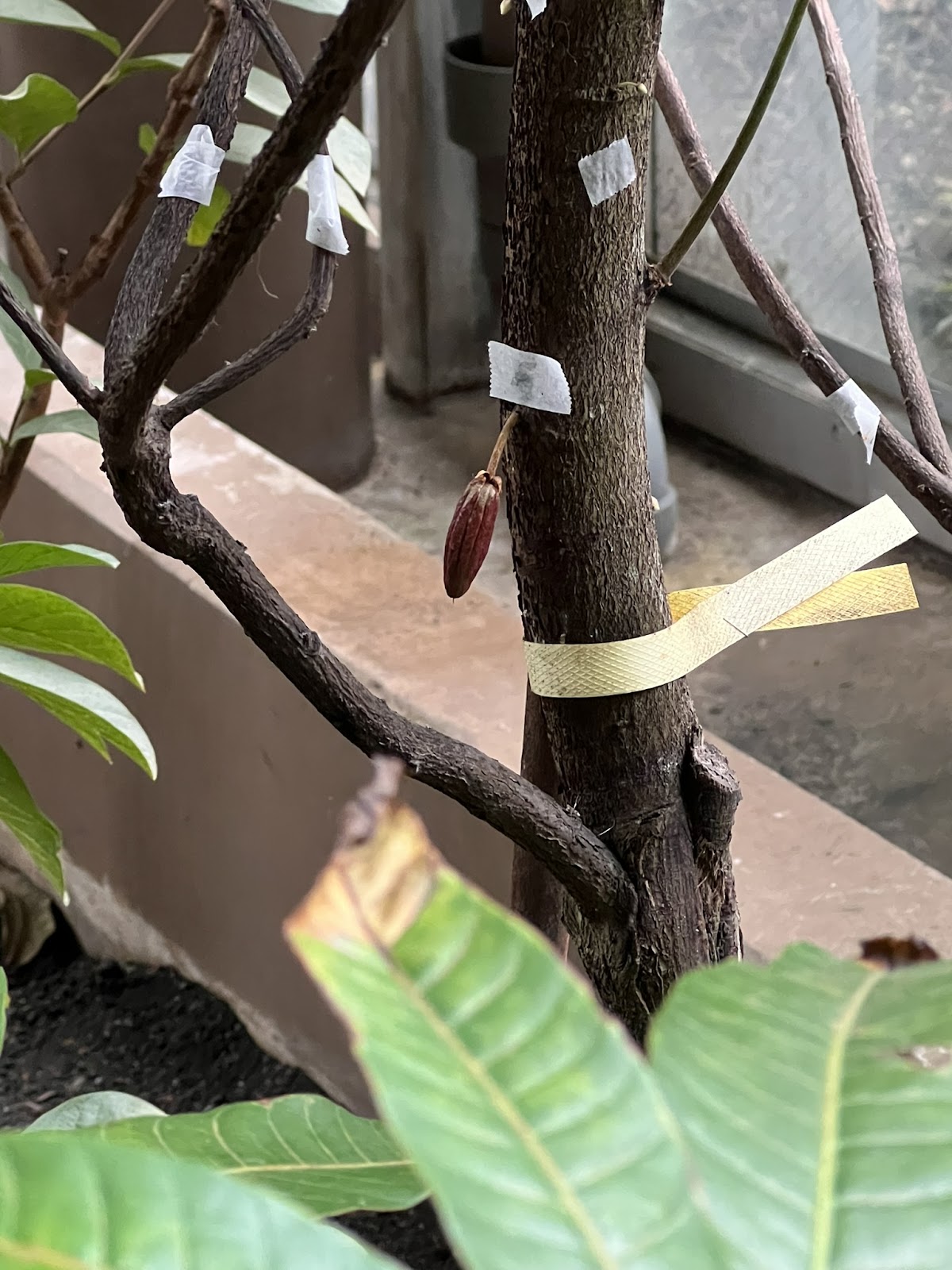

応募開始後、あっという間に参加枠が埋まってしまった「渋谷カカオプロジェクト」。キックオフイベントの会場に設置された実付きのカカオを見るなり、参加者たちが次々に撮影する一幕も。「実がなっているところを初めて見た!」という感激の声には、これから始まる新たな試みに大きな期待を寄せていることが伝わってきます。

実際にカカオの実が木についているところを初めて見たという人も多数。会場に置かれたカカオの木はこの日シンボルツリーの役割を果たしました。

会の冒頭では小倉園長から今回のプロジェクトの趣旨について、説明がありました。

「この“渋谷カカオプロジェクト”の最大の狙いは、渋谷という都市空間において、熱帯植物であるカカオを育て、その実を料理し味わう、という一連のサイクルを体験することです」と述べ、これまでの取り組みとして、植物園のハーブや果実を使った「渋谷酒」や屋上で育てたホップ100%の「渋谷東ビール」が生まれた経緯について話しました。「皆さんには、植物を栽培することによる面白さや奥深さを感じてもらうことを目指しています」。

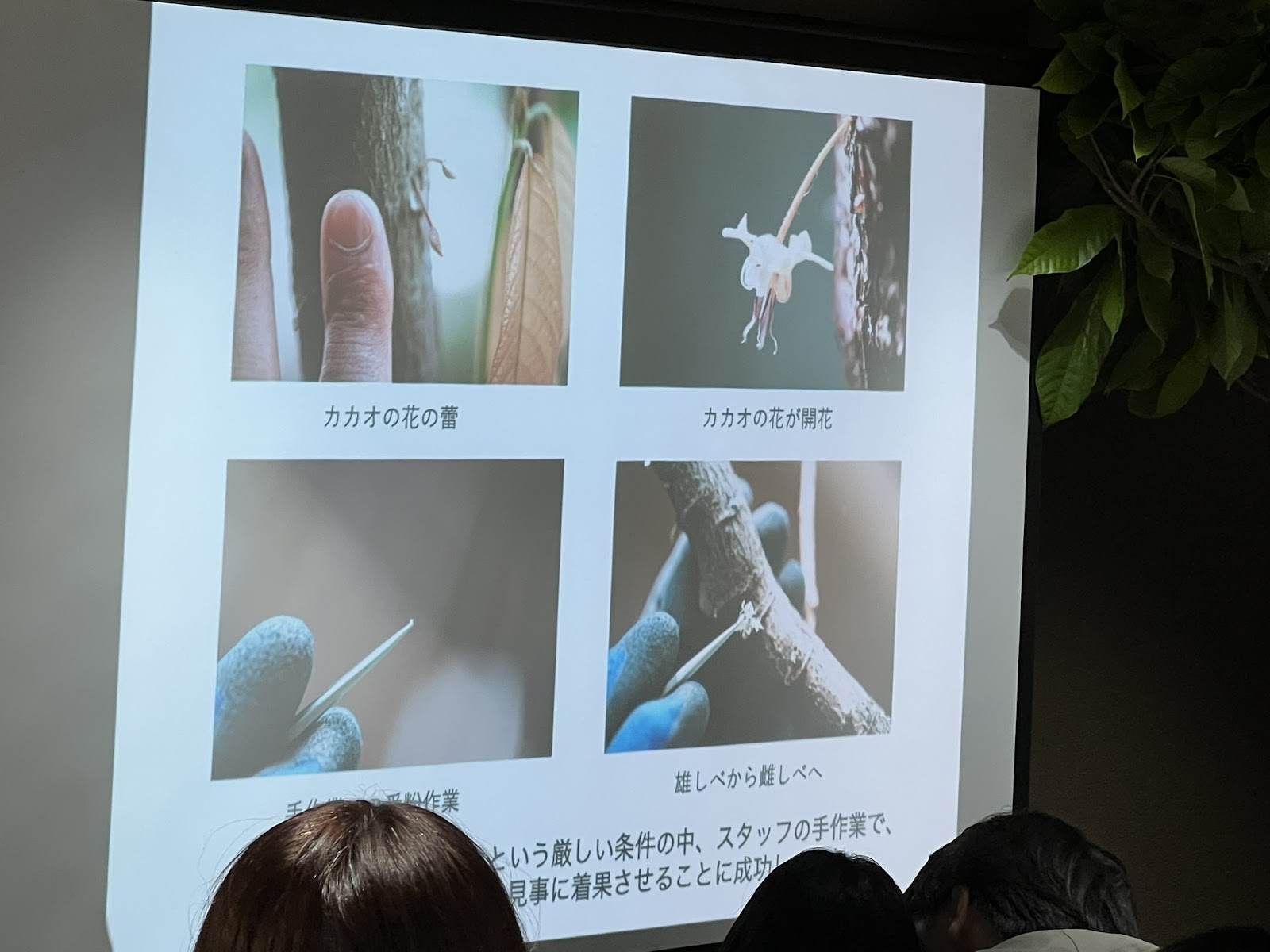

植物園では、昨年6月からハワイ産の「トリニタリオ種」というカカオの栽培に着手しました。トリニタリオ種は、香り高い「クリオロ種」と、病気に強く収穫量の多い「フォラステロ種」の良いところを掛け合わせた品種です。栽培を開始して間もなく、小さな可愛らしい花が咲きました。園内には自然の虫が少ないため、スタッフがピンセットを使って手作業で受粉を行ない、小さな実もいくつかつきましたが残念ながら大きくなりませんでした。元々、咲いた花の約3%しか実にならないなど、カカオの生態についてもスライドを用いて参加者の皆さんへレクチャーがありました。

昨年咲いたカカオの花の受粉作業の様子。

カカオという植物について大まかに学習した後は、いよいよ、カカオの種まきに挑戦です!しかも、ポットに蒔いた種は各自持ち帰って育て、プロジェクトのメンバーたちでカカオの成長の様子を共有し合うという実践的なプログラム。今回は、植物園のカカオを扱い、タイでカカオ栽培を手がける宮里忠仁さんを先生に迎え、種の見極め方や、種の植え方を教えてもらい、実践していきます。

カカオ栽培の専門家として、タイと日本を行き来する宮里忠志さん。渋谷でカカオを栽培するという挑戦を支えてくださっている。

宮里さんがあらかじめパルプを除去し、乾燥させて発芽直前の状態に処理した種を受け取りました。種は尖った方が頭、丸いお尻の方から芽が出るため、尖った方を上にして、指で開けた穴に種を置き、土を被せます。種の頭が1/3ほど見えるように、完全に埋めないのがポイント。参加者の皆さんは、宮里さんにアドバイスをもらいながら、初めて目にするカカオの種を興味深そうに眺めて手に取りながら、とても丁寧に土の中に種を蒔いていきました。

種まきに使用するカカオの種。種のよしあしを見極めながらポットに植えていく。

カカオを自宅で育てるという初の試みにワクワクする参加者たち。果たして、発芽のゆくえやいかに…!

カカオのお世話については、園長と宮里さんから、本来適した環境や日本でどのように育てていくかについてトーク形式で語られていきます。

「カカオは赤道を挟む緯度約20度の“カカオベルト”と呼ばれる地域での生産が適しており、年間平均気温21~30℃、気温差が少なく、年間降水量が多く、湿度が高いという条件が必要です。日本本土ではこれらの条件を満たす場所は限られますが、植物センターの温室のような環境であれば栽培の可能性があります」と園長が述べると、宮里さんからは、今後の管理方法について説明がありました。「まずはたっぷりと水を与え、その後は土の表面が乾いたら軽く湿らせる程度で良いです。直射日光を避け、風通しの良い、雨が当たらない場所に置くのが理想的。順調にいけば、2週間ほどで芽が出始めます」。最初は自宅での栽培に不安な表情だった参加者の方も、専門家である宮里さんとの質疑応答を重ねて、「芽が出るようにがんばりたい」と意気込んでいました。

昨年植物園にやってきたカカオの木の前で、カカオの生態についてレクチャーを受ける参加者たち。

フランボワーズの香りがするカカオ!? カカオそのものの味わいを体感

カカオを「食べる」体験は、本プロジェクトの大きな柱の一つです。植物センターでのカカオ栽培はまだ始まったばかりで、料理に使えるほどの量を確保するには時間がかかります。しかし、宮里さんの協力により、タイ産の珍しいトリニタリオ種など高品質なカカオ豆を入手し、すでに植物園でもカカオを使ったメニューを開発しています。

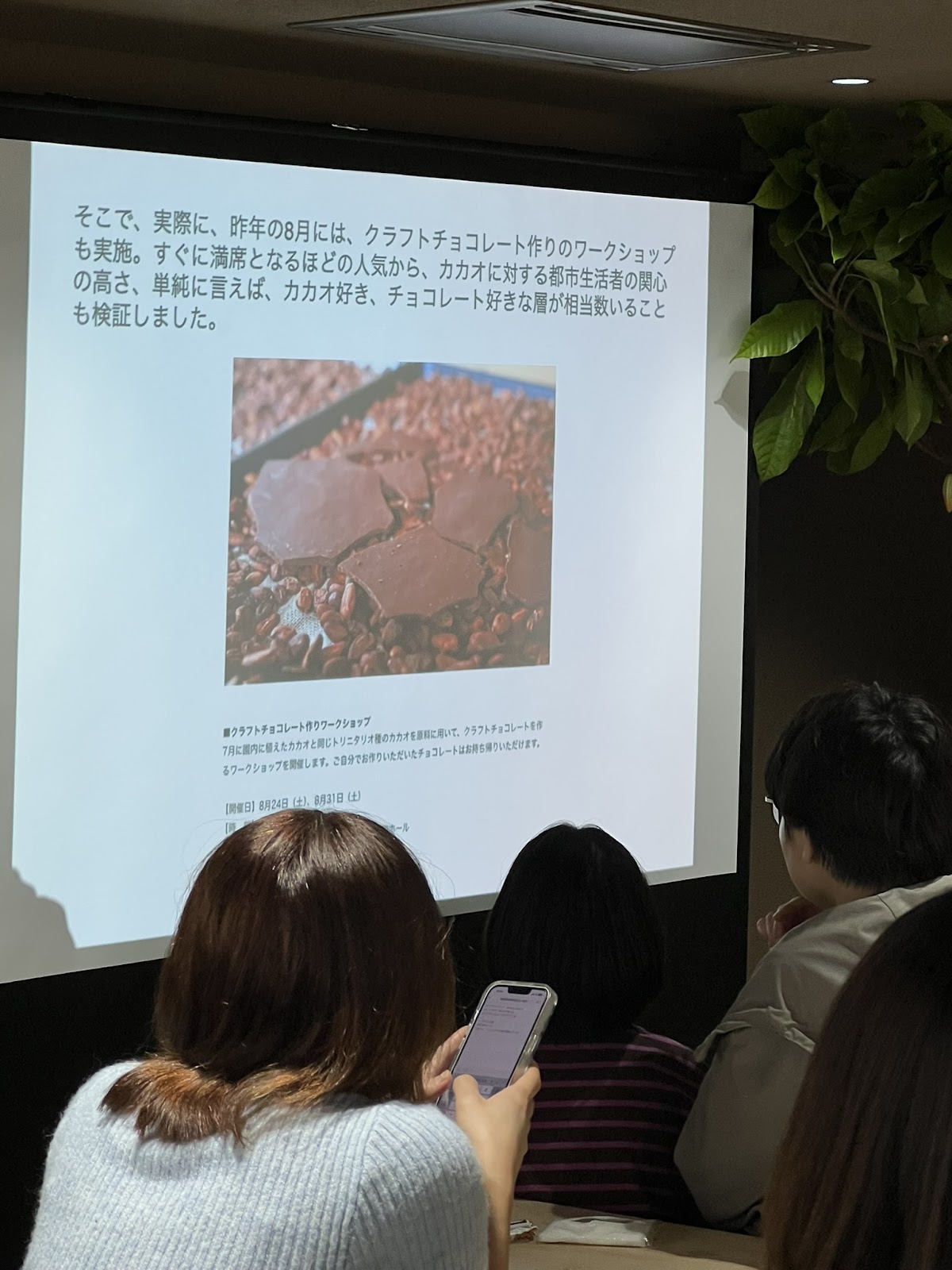

イベントではその一環として、昨年開催された「クラフトチョコレート作りワークショップ」が紹介されました。好評を博したワークショップでは、トリニタリオ種のカカオ豆を使用し、フランボワーズのような香りが特徴的な風味豊かなチョコレートを作りました。参加者自身がチョコレート作りに挑戦することで、普段口にしているチョコレートがどのように作られているのかも深く理解することができるため、このワークショップは今後も継続される予定です。

大好評だったクラフトチョコレート作りのワークショップは、今年も開催予定。

さらに、ローストしたカカオ豆のキャラメリゼの試食も実施。口にした参加者からは、「おいしい!」の声が次々に上がり、普段チョコレートとして食べるカカオ豆そのものの香ばしさ、苦味、酸味といった「カカオのキャラクター」をダイレクトに感じていました。

カカオは豆だけでなく、豆の殻やハスクも活用できます。今後は、シェフやショコラティエ、バーテンダーなどを招いて、カカオの多様な味わいや楽しみ方を体験できるワークショップを開催していきたいという計画も園長から発表されました。合わせて、ユニークな取り組みとして、「渋谷カカオフィールドワーク」という企画も発表。参加者たちに、渋谷区内の奥渋、代官山、恵比寿といった各エリアを探索し、カカオに関連する面白いお店や場所をリサーチしてもらい、参加者目線の「渋谷カカオマップ」を作成します。また、フィールドワークを通じて、渋谷でカカオに関わる様々な分野の人々(料理人、ショコラティエなど)とつながり、プロジェクトの仲間を増やしていくことも狙いの一つ。チョコレート好きの参加者にはたまらないフィールドワークになりそうです。

いざ、前例のない冒険へ! 人とカカオが描く新たな渋谷の未来像

今回発表された「渋谷カカオプロジェクト」は、今後、毎月1回、第4土曜日の10:30~12:30に活動を行ないます。

「将来的には、“渋谷カカオ会議”と称したカカオをテーマにしたオープンな交流会や、渋谷をカカオで盛り上げるための作戦会議なども開催し、プロジェクトの輪を広げていきたいと考えています」と園長から今後についてのプロジェクトの構想も発表されました。

宮里さんから参加者へ、タイで作られたカカオのキーホルダーをプレゼント。

今後の年間スケジュールとしては、4月のキックオフイベントに始まり、5月からはカカオの観察や栽培報告、クラフトチョコレート作り。6月には専門家を招いた講演会、7月には第1回目のフィールドワーク、8月以降はカカオドリンク作り、10月にはチョコレート工場の見学、11月には第2回フィールドワークなどを予定しています。年度末の3月には、1年の活動を振り返り、来年度の活動計画を話し合う報告会も開催されます。

「渋谷カカオプロジェクト」は、カカオというひとつの植物を起点に、栽培、食文化、地域交流といった多角的な視点を取り入れたプロジェクトです。参加者一人ひとりの手でカカオを育て、その過程で得られる発見や感動を共有すること、また、渋谷という街を舞台に、カカオを通じて植物園以外の人々とのつながりが生まれることで、渋谷発の新たなカカオカルチャーが根づく可能性を秘めています。

最後に園長がある冒険家の方のエピソードを交えながら、今回のプロジェクトについて話しました。

「誰も行ったことがない場所に行くのが冒険のはずが、今の世の中、インターネットの情報が行き渡って、本当の意味での秘境がなくなってしまった、冒険ができなくなったと仰っていたのがとても印象的で。そういう意味では、カカオを日本で育てるこのプロジェクトはかなり冒険だと思いますので(笑)、皆さん、ぜひ楽しみながら、カカオ栽培から得る知見を積み重ねていけたらと思います」。未知数のプロジェクトだからこそ面白い。今年度は残念ながら参加できなかった方も、渋谷の植物園から始まる地図のないカカオの冒険に、どうぞご期待ください。

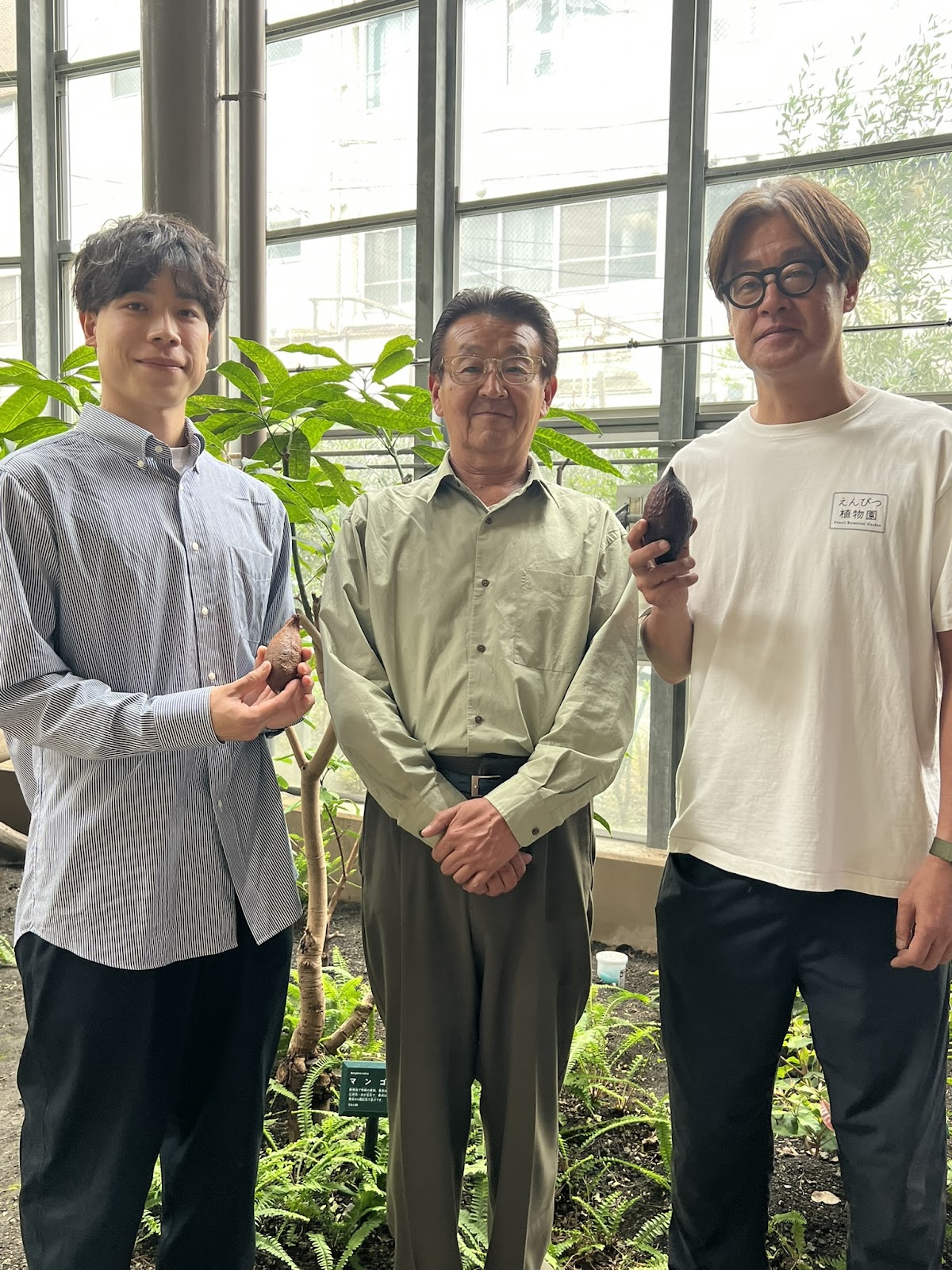

渋谷カカオの冒険隊、結成!左から、宮里さんのサポートとしてお手伝いいただく「横浜ワタヤファーム」代表の小川名駿さん、宮里さん、園長。